Ich freue mich auf mein anstehenden Vortrag im Rahmen der Maisacher Gespräche zur Popkultur (MGP) in der Gemeindebücherei Maisach. Am Mittwoch, 3. Dezember spreche ich um 18 Uhr zum Thema Ein Leben für den Nervenkitzel – Alfred Hitchcock und die Macht der Emotionen. Der Eintritt ist frei. im ganzen Gemeindegebiet wurde plakatiert.

Es gibt Filme, die man betrachtet – und es gibt Filme, die einen betrachten. Das Werk Alfred Hitchcocks gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Wer seine Filme sieht, wird nicht nur Zeuge einer Geschichte, sondern gerät unweigerlich in einen Sog, in eine psychologische Spirale, die sich unbemerkt um das eigene Bewusstsein legt. Hitchcock verstand das Kino nicht als Abfolge bewegter Bilder, sondern als gigantisches Nervensystem, das die Zuschauer direkt an ihre Gefühle anschloss. Er war Regisseur, Architekt und Psychologe zugleich, ein Meister, der nicht nur Geschichten erzählte, sondern die Seele seiner Betrachter sezierte. Seine Filme wirken wie Spiegel – sie zeigen uns weniger die Figuren auf der Leinwand als unsere eigenen Ängste, Begierden und Abgründe.

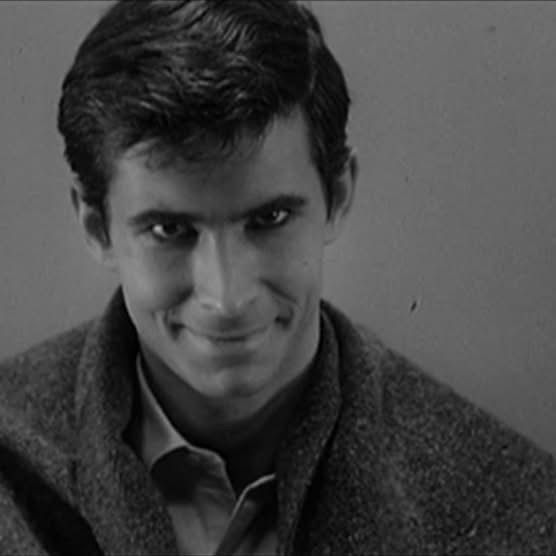

Hitchcock wusste, dass Angst nicht dort entsteht, wo das Monströse sichtbar wird, sondern dort, wo es sich im Schatten versteckt – im Erwarteten, im Unausgesprochenen, in der Stille vor dem Schrei. Die Spannung, die man heute „Hitchcock’s suspense“ nennt, ist kein technischer Trick, sondern eine existenzielle Erfahrung. Wenn in Psycho die Duschszene beginnt, wenn die Geige sticht wie ein Messer, dann lauscht der eigene Herzschlag plötzlich lauter als die Musik. Die Szene erschreckt uns nicht, weil sie brutal ist, sondern weil sie uralte Gefühle weckt: Verletzlichkeit, Einsamkeit, das Unbekannte, das uns in einem Moment der Intimität überfällt. Hitchcock zeigte, dass Horror nicht im Monster liegt, sondern in uns selbst. Der wahre Schock ist, dass wir uns in jedem Opfer, in jedem Täter wiedererkennen könnten.

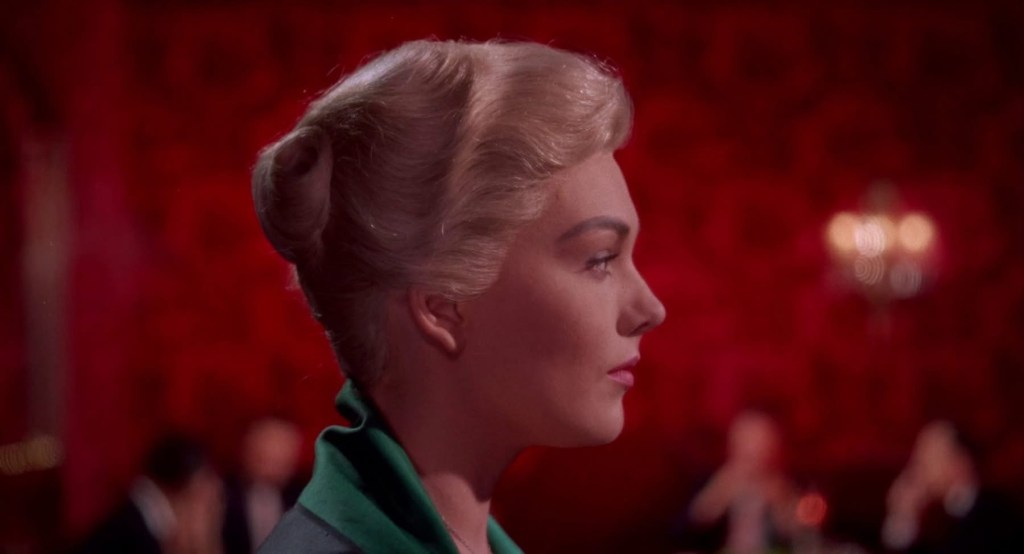

In Vertigo führte er die Sehnsucht, die Obsession und das Scheitern an der eigenen Fantasie in neue Tiefen. Diese Liebesgeschichte, die sich als Alptraum tarnt, entfaltet eine beklemmende Wirkung: Man spürt die Verlorenheit des Protagonisten nicht intellektuell, sondern körperlich. Das Spiel mit Realität und Illusion, mit der Frage, wie weit wir für unsere Sehnsüchte gehen, trifft mitten ins Herz. Hitchcocks Filme sind nie nur Handlung – sie sind emotionale Zustände. Sie lassen uns taumeln, sie ziehen uns hinein in Räume, in denen logische Erklärungen verblassen. Kino, so scheint Hitchcock zu sagen, ist kein Fenster zur Welt. Es ist ein Fenster zu uns selbst.

Sein Einfluss geht weit über Genres und Jahrzehnte hinaus. Jeder Thriller, der mit dem Ungewissen spielt, jeder Film, der den Atem anhält, jeder Moment, in dem man im Kinosessel vergisst, wer man neben sich hat oder wie spät es ist – all das trägt Spuren von Hitchcock. Die Vögel, dieses verstörende Lehrstück über das Einbrechen des Unbegreiflichen in den Alltag, ist exemplarisch dafür: Die Angst entsteht nicht durch das Federn und Flattern, sondern durch das Ausbleiben einer Antwort. Warum greifen die Vögel an? Hitchcock verweigert die Erklärung. Er entreißt uns die schützende Ordnung und zwingt uns, mit unserer eigenen Hilflosigkeit zu leben. So entsteht ein Gefühl, das uns lange nach dem Film verfolgt – etwas, das man nicht abschütteln kann, weil es aus dem Inneren kommt.

Hitchcock gelang das Unglaubliche: Er machte aus Kino eine emotionale Versuchsanordnung. Er vertraute nicht auf spektakuläre Effekte, sondern auf die Macht des Blicks, die Spannung zwischen Wissen und Nichtwissen, den Puls des Zuschauers. Seine Kamera ist kein neutraler Beobachter, sondern ein neugieriges Wesen, das uns dorthin führt, wo wir eigentlich nicht hinsehen wollen. Manchmal zeigt sie zu viel, manchmal zu wenig – immer aber zwingt sie uns, die Geschichte aktiv mitzuerleben. Darin liegt Hitchcocks Zauber: Seine Filme passieren nicht vor uns, sondern mit uns.

Noch heute, Jahrzehnte nach seinem Tod, haben Hitchcocks Werke nichts von ihrer Kraft eingebüßt. Sie lassen uns erschauern, staunen, schwitzen. Sie machen uns zu Komplizen, zu Zeugen, zu Opfern unserer eigenen Ängste. Hitchcock hat das Kino nicht nur geprägt – er hat ihm eine neue Sprache gegeben: die Sprache der Ungewissheit, der Obsession, des psychologischen Vibrierns, das uns Grenzen vergessen lässt. Seine Filme wirken nach, wie ein Traum, dessen Bedeutung wir ahnen, aber nie ganz verstehen. Und vielleicht ist genau das die größte Wirkung Alfred Hitchcocks: Er hat uns gelehrt, dass das wahre Grauen, die wahre Faszination und die wahre Spannung nicht im Außen liegen, sondern in jenem tiefen, geheimen Raum, den wir Seele nennen.

Alfred Hitchcock fasziniert uns bis heute, weil er wie kein anderer Regisseur die Tiefen unserer Seele kannte – unsere Ängste, unsere Sehnsüchte, unsere Schuldgefühle. Seine Filme sind mehr als bloße Spannung: Sie sind ein Spiegel unserer inneren Abgründe. Hitchcock verstand es meisterhaft, das Alltägliche in Bedrohung zu verwandeln – ein harmloser Zug, ein Motel am Straßenrand, ein Vogelschwarm am Himmel. In seiner Welt lauert das Unheimliche immer dort, wo wir uns sicher wähnen.

Doch was uns wirklich gefangen nimmt, ist die psychologische Präzision, mit der Hitchcock seine Figuren – und damit uns – seziert. Er zwang uns, hinzusehen, auch wenn wir uns abwenden wollten. Er ließ uns mitschuldig werden, ließ uns zittern, hoffen, atmen und zweifeln. Seine Filme sind Lektionen in Emotion, Spannung und Moral – und zugleich zeitlose Studien über das Menschsein selbst.

Dass wir uns seiner Faszination nicht entziehen können, liegt vielleicht daran, dass Hitchcock nie einfach Angst zeigen wollte. Er wollte sie fühlbar machen. Und das gelingt ihm bis heute – jedes Mal, wenn sich der Vorhang hebt und wir uns unweigerlich fragen: Was, wenn das Böse längst in uns wohnt?