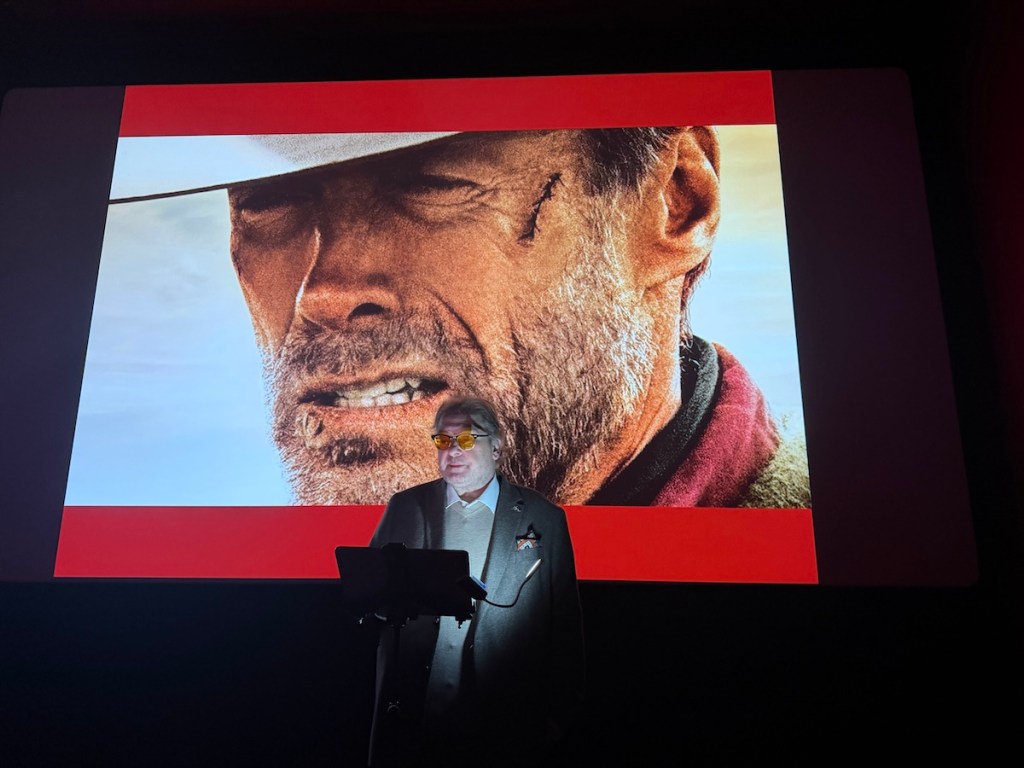

„Erbarmungslos“ steht wie kaum ein anderer Western für die späte Selbstabrechnung eines Genres mit seinen eigenen Mythen. Clint Eastwood erzählt nicht mehr vom heldenhaften Revolvermann, sondern vom gebrochenen, alternden Killer, der erkennt, dass seine eigene Legende auf Blut, Alkohol und Zufall gebaut ist. Ich besprach diesen Film in meiner Western-Matinee im Scala. Die nächste Western-Matinee ist am Sonntag, 22. Februar der Film „Die glorreichen Sieben“. Karten gibt es hier.

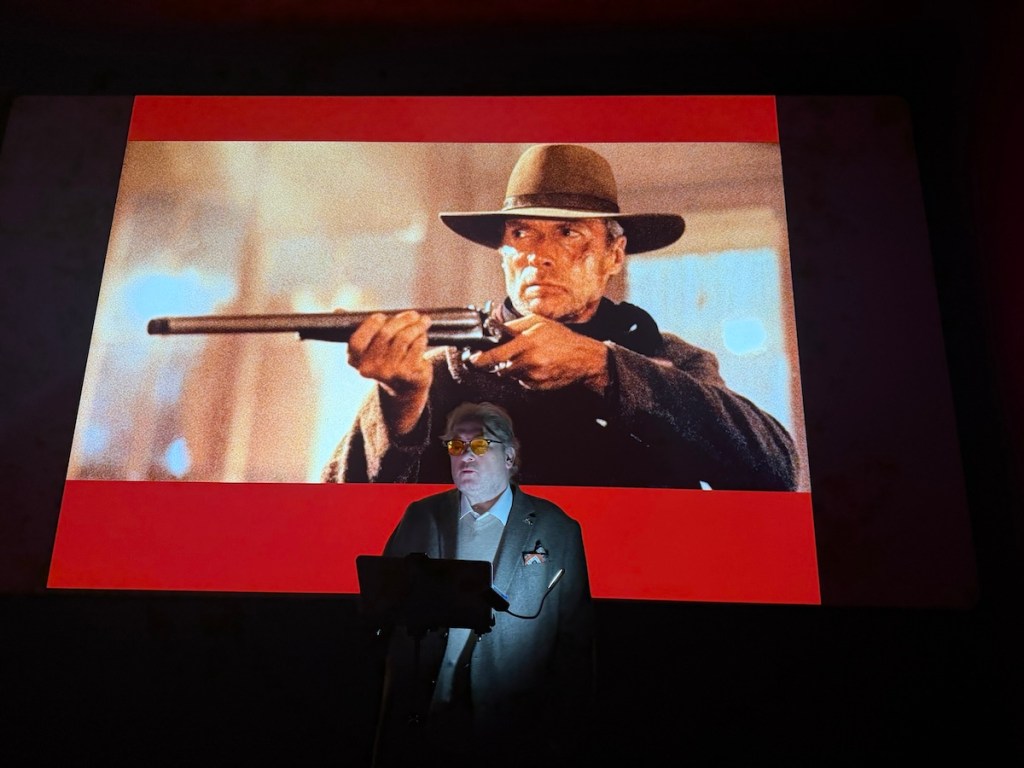

Der Film kehrt die klassische Moralordnung des Westerns um: Der Mann des Gesetzes, Sheriff Little Bill, verkörpert nicht Gerechtigkeit, sondern Eitelkeit, Grausamkeit und die Gewalt des Staates, der sich selbst nicht reflektiert. Dem gegenüber stehen ausgerechnet Prostituierte als moralischer Motor der Handlung, die aus einer ökonomischen Kränkung – der Verstümmelung einer Kollegin ohne echte Strafe – eine eigene Form von Gerechtigkeit organisieren und damit das Gewaltmonopol der Männer infrage stellen. Schon darin steckt eine bittere Diagnose: Recht ist käuflich, Würde nicht. Hier mein Referat:

Zugleich ist „Erbarmungslos“ ein Film über das Scheitern von Erlösung. William Munny hat dem Alkohol abgeschworen, versucht sich als jämmerlicher Schweinefarmer, als Witwer, der den Kindern ein anderer Mensch sein will – und doch reicht ein Bündel Geld, um ihn zurück in die Hölle zu ziehen. Jeder Schritt zurück zur Waffe ist von Unbeholfenheit, körperlicher Schwäche, Angst und schlechtem Gewissen geprägt; Eastwood inszeniert das Töten als mühsame, hässliche Arbeit, ohne Spur von Glanz oder heroischer Choreografie. Dass Munny am Ende wieder zur eiskalten Tötungsmaschine wird, macht ihn nicht zum Helden, sondern zum Beweis dafür, dass manche Vergangenheiten sich nicht abstreifen lassen.

Von großer Bedeutung ist auch, wie der Film mit dem Mythos des Revolverhelden umgeht. In der Figur des schreibenden Biografen, der aus banalen, chaotischen Schießereien glatte Heldengeschichten formt, zeigt „Erbarmungslos“, wie Legenden gemacht werden: durch Auslassungen, Übertreibungen, den Wunsch nach klaren Gut-und-Böse-Erzählungen. Die Realität, die der Film zeigt, ist dagegen schmutzig, feige, zufällig: Männer, die vor Angst zittern, schlecht zielen, in den Rücken schießen und sich selbst belügen, um mit dem, was sie getan haben, leben zu können. Der Western erinnert sich so an seine eigene Funktion als nationaler Gründungsmythos – und zerlegt sie.

Damit wird „Erbarmungslos“ zu einem Spätwerk, das zugleich Testament und Widerruf ist. Eastwood, der jahrzehntelang das Gesicht des stoischen, unfehlbaren Schützen war, hält diesem Bild gewissermaßen die Waffe an den Kopf und zeigt, was hinter der Pose liegt: Schuld, Reue, Angst vor dem Sterben, aber auch die verführerische Einfachheit von Gewalt, wenn alle anderen Ordnungen versagen. In einer Zeit, in der der klassische Western bereits aus dem Mainstream verschwunden war, formuliert „Erbarmungslos“ so etwas wie den letzten, ernüchterten Satz des Genres – ein düsteres Resümee, das sowohl die Faszination wie die Lüge des Western-Mythos sichtbar macht.

Die nächste Western-Matinee ist am Sonntag, 22. Februar der Film „Die glorreichen Sieben“. Karten gibt es hier.