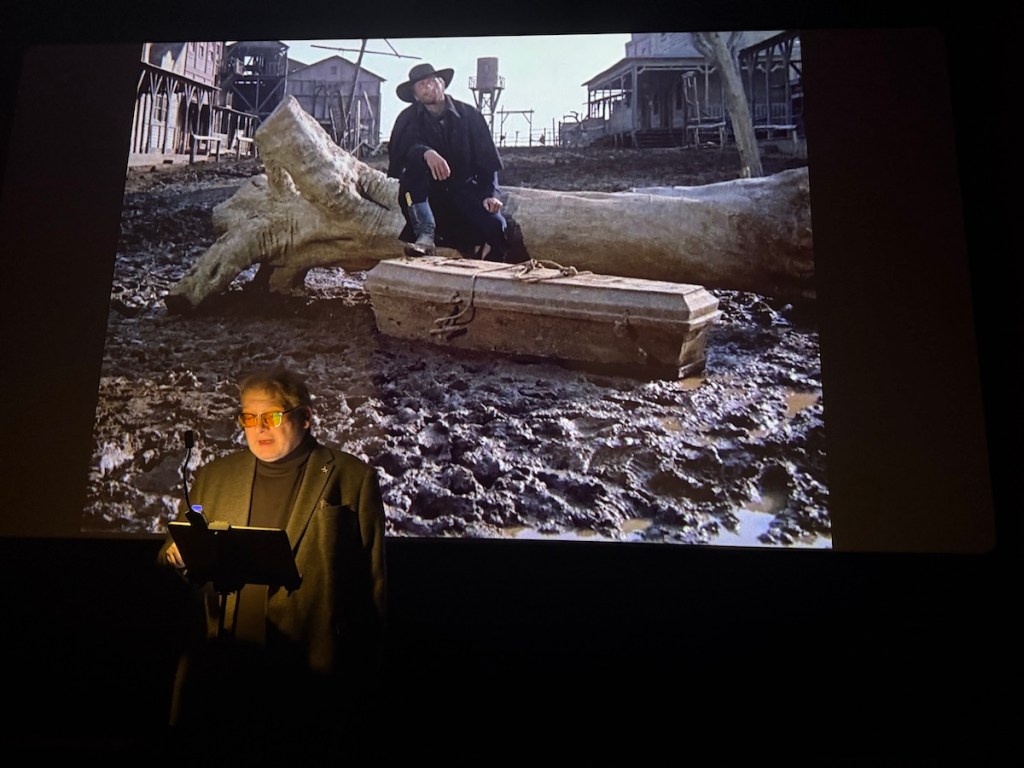

Sergio Corbuccis „Django“ von 1966 zählt zu den Filmen, die den Italo-Western nicht nur geprägt, sondern radikal erneuert haben. Mit Franco Nero in der Titelrolle entstand eine Figur von ikonischer Wucht: ein schweigsamer Antiheld, getrieben von Rache, gefangen zwischen Einsamkeit und moralischer Unschärfe – ein Mann, der mehr Abgrund als Hoffnung in sich trägt. Der nächste Film in meiner Western-Matinee am 28. Dezember 2025 im Scala-Kino Fürstenfeldbruck. Ich bespreche und zeige den Clint Eastwood-Western Erbarmungslos. Karten gibt es hier.

Schon die berühmte Anfangssequenz, in der Django einen Sarg durch den Schlamm einer trostlosen Grenzstadt zieht, entfaltet eine verstörende Symbolkraft. Sie steht für den Zerfall des amerikanischen Mythos, für eine Welt, in der Leben und Tod, Schuld und Erlösung untrennbar ineinander übergehen. Hier die Aufzeichnung meines Vortrags.

Corbucci entwirft ein Amerika, das mit den heroischen Bildern des klassischen Westerns nichts mehr gemein hat. Statt weiter Landschaften und klarer Ehrenkodizes herrschen Morast, Gewalt und Hoffnungslosigkeit. Die Stadt, in der Django ankommt, wird zum Sinnbild einer zerfallenen Ordnung. Zwei rivalisierende Gruppierungen bestimmen das Geschehen: auf der einen Seite brutale, rassistische Südstaatenmilizionäre, auf der anderen mexikanische Revolutionäre. Zwischen diesen Fronten bewegt sich Django als zynischer Einzelgänger, der weder Partei ergreift noch moralische Gewissheiten kennt – einzig sein persönlicher Rachefeldzug treibt ihn voran.

Die Darstellung von Gewalt war zur Entstehungszeit des Films revolutionär. „Django“ zeigt sie roh, überhöht und zugleich von eigentümlicher Ästhetik. Corbucci inszeniert das Töten als groteskes Ritual einer Welt, in der moralische Maßstäbe längst aufgehoben sind. Besonders eindringlich ist die Szene, in der Djangos Hände zertrümmert werden: ein Akt der Entmachtung, der den vermeintlichen Helden bricht und ihn zugleich zutiefst menschlich erscheinen lässt. Django ist kein unverwundbarer Revolvermann, sondern ein Verwundeter, der seinen letzten Kampf aus nackter Verzweiflung führt.

Über seine stilistische Radikalität hinaus ist der Film auch politisch lesbar. Geprägt von den gesellschaftlichen Spannungen der 1960er-Jahre nutzt Corbucci den Western als Allegorie auf Macht, Unterdrückung und Gewaltstrukturen. Die Südstaatenmilizionäre mit ihren roten Kapuzen erinnern unübersehbar an den Ku-Klux-Klan; ihre Brutalität ist ideologisch aufgeladen und zutiefst rassistisch. Djangos Widerstand wird so zum Kampf des Individuums gegen ein System – ein zentrales Motiv des politisch geprägten Italo-Westerns.

Untrennbar mit der Wirkung des Films verbunden ist die Musik von Luis Bacalov. Das Titellied „Django“, gesungen von Rocky Roberts, verleiht dem Film eine melancholische, beinahe sakrale Grundstimmung und bildet einen eindrucksvollen Kontrast zur schmutzigen, gnadenlosen Bildwelt.

Franco Nero prägt die Figur mit einer Mischung aus kühler Eleganz und stiller Verlorenheit. Sein Blick, seine sparsamen Gesten und die kontrollierte Körperhaltung machen Django zum Prototyp des einsamen Rächers – ein Archetyp, der spätere Westernfiguren ebenso beeinflusste wie Quentin Tarantinos moderne Neuinterpretation.

In der Rückschau steht „Django“ heute gleichberechtigt neben den Klassikern Sergio Leones – allerdings dunkler, kompromissloser und politischer. Corbuccis Film ist weniger Abenteuergeschichte als Abgesang auf die Mythen des Westens. Schlamm, Wind und Blut werden zur ästhetischen Sprache eines Genres, das Schönheit im Verfall sucht.

Verpassen Sie diesen Meilenstein des Italo-Westerns nicht. „Django“ ist ein visuell kraftvoller, moralisch vielschichtiger und bis heute verstörend aktueller Film. Trotz seines geringen Budgets entfaltet er eine enorme Wirkung und bleibt ein düsteres Gedicht über Rache, Schuld und Einsamkeit.

Der nächste Film in meiner Western-Matinee am 28. Dezember 2025 im Scala-Kino Fürstenfeldbruck. Ich bespreche und zeige den Clint Eastwood-Western Erbarmungslos. Karten gibt es hier.